谷口暁彦

あなたも知らないうちに谷口暁彦の作品に出会っているかもしれない。彼が制作したHolly Herndon(ホーリー・ハーダン)、Cumhur Jay(カムハー・ジェイ)、ゆるふわギャング 、んoonといったアーティストのミュージックビデオは、彼のアイコン的な3Dデザインが含まれたユーモアがある作品で、YouTubeやVimeoでとても人気がある。そういったミュージックビデオの監督として定評があり、最もよく知られているかもしれないが、実際は、これは谷口暁彦のサイドプロジェクトということになる。

2000年代の中頃から、谷口暁彦はほとんどの時間を彼の制作の中心であるメディアアートに費やしてきた。フィジカルの世界とデジタルの世界を混ぜ合わせることで、時間や空間を扱う作品を概念化し、制作している。1983年に東京の北に位置する郊外、埼玉県で生まれ、最初に受けた芸術教育は彫刻だった。その後、より現代的な作品制作に興味を持ち、多摩美術大学(東京)で彫刻学科から情報デザイン学科・メディア芸術コースに編入、同大学院を卒業した。

現在は、母校の多摩美術大学で講師として勤めている。人をひきつける個性を持っており、それが彼の作品に、また、インターネット上での存在感ににじみ出ている。アートに対する彼の真摯なアプローチは、自身のウェブサイトにある、作品についてのテキストからはっきりとわかるが、彼の作品の多く、特に、彼自身のイメージから離れたものの中にはその鋭いウィットが表れている。

彼の作品の多くは、一貫性とナンセンス、エンターテインメントと作品の意味、その間で完璧なバランスを保っており、常に私たちを引きつけ、驚かせる。彼はどのようにしてそういったアイデアを思いつくのだろうか? このインタビューで、彼は彫刻からメディアアートへの変遷、自身のユニークなスタイルを作り出していくクリエイティブの過程、そして、作品中でよく使われるいくつかの要素の背景にある意味などについて話してくれた。

Website - Twitter - Vimeo - Instagram

まずは自己紹介をお願いできますか?

谷口暁彦です。活動としてはアーティストとして作品制作をしつつ、多摩美術大学1情報デザイン学科メディア芸術コースで講師として勤めています。制作する作品は、インターネットを用いたものや、iPhoneやiPadなどを用いた彫刻作品、最近は3Dゲーム的な表現に興味をもち、3Dスキャンして制作した自分自身のアヴァターが登場する作品を制作してたりします。2学生時代はメディアアートについて学んでいたし、今現在も比較的新しいメディアを用いて作品を制作することが多いので、メディアアーティストという肩書きで紹介されることが多いと思います。

幼少期

子どもの頃はどういった感じでしたか?どんなことに興味を持っていたのでしょうか?

小さい頃の記憶が割と不確かで、あんまり小さい頃どうだったかという印象はそこまで記憶に残ってないんですよね。ただ、制作に関することをいうと、物を作ったり、絵を描くことは小さい頃からやっていたと思います。小学6年生の時に身長が178cmくらいあって、3中学校に入ってから、運動部とかに誘われる事が多かったんですけど、全部断って、美術部に入って、「なんであんなデカいのが美術部にいるんだ?」とか言われながら中学、高校と過ごしていましたね。

母は小学校の教員だったんですけど、絵を描いていて、画家になりたかった人だったんですよね。なので中学生の時から割と美術の事とかに触れていました。『美術手帖』4を中学生くらいから毎月読んでいて、だんだんと美術のことに憧れていったんですね。結果的に、美術が専門的に学べる高校へと進学しました。

子どもの時にテクノロジーに触れる機会はありましたか?

コンピューターに触れたのが物凄く遅くて、本格的に触れたのは大学に入ってからだったんですね。それ以前にもコンピューターに触れる機会はあったんですが、本格的に始めるという感じではなかったんですね。姉がインターネット普及以前、パソコン通信の時代からパソコンをやっていて、姉が高校生になるころにはパソコンを自作していたりしてました。それで、あまった部品で組み立てたパソコンをもらって、初めてインターネットに繋いだのが中学生のころだったように思います。その時、ニューヨークに設置されていたライブカメラの映像を見たことがとても印象に残っています。5遠く離れたニューヨークの映像がリアルタイムに、埼玉のすごい田舎にまで到達している事に凄くびっくりしたんですね。テレビのように編集され、用意されたものではなく、ただ何も起きず、流れているだけの風景を窓から覗いているような感覚でした。ただ、それ以降、大学生になるまでは、コンピューターに積極的に触れることはなかったですね。

彫刻から情報デザインへ

最初は彫刻を学ばれていたそうですが、彫刻学科を選択されたのはどういった理由からだったのでしょうか?

高校が美術予備校みたいな高校だったんで、ずっとデッサンを描くような授業を受けていました。あんまり現代美術とかに触れるような授業もなく、ただひたすらデッサンや油画、彫刻、工芸と一通りやって、最終的に美大受験対策をしていくというような学校だったんですね。当時から「現代美術がやりたいな」と漠然に思っていたので、大学でもそうした学科の受験も考えていたんですが、そういう学科は割とデッサンとかの実技よりも筆記試験が重要視されるんですね。で、高校の時は絵ばっかり描いていたのであんまり自信がなくて。。。自分の持っているスキルで一番入りやすそうな場所はどこかと考えた時に、「彫刻の試験は自分に合ってそうだな」と思い、彫刻学科を選んだんです。大学にさえ入れば、好きなことができると思っていたんですね。ただ、それで後々苦労する事になるんですけど。

情報デザイン科を卒業されていますが、彫刻科から情報デザイン科へはどのような経緯で移られたのですか?

大学では無事に彫刻学科に入れたんですけど、6当時、狭義の意味での彫刻自体にはそんなに興味がなかったのと、授業の内容が保守的に感じられて、いまいち僕には合わなかったんですね。なので、彫刻の実習にはまったく身が入らず、1年生のころからまともに授業に出ていませんでした。たびたび彫刻学科の助手から電話で呼び出されては怒られていて、友人からも進級できるのか心配されるような状態でした。

それとは別に全学科対象でやっているレクチャーの授業があって、そこでICCというメディアアートのギャラリー7で当時キュレーターを務めていた四方幸子8さんが「現代美術」という授業を担当していました。現代美術に興味があったので、その授業は熱心に受けていたんですね。授業では、現代美術の歴史をきちんと紹介しつつ、ところどころでメディアアートにも繋がっていくような話をしてたんですね。で、その授業が結構楽しかったんですよね。授業後に何度か四方さんを授業後に呼び止めて、自分の作った作品を見てもらったりしてました。それと、その四方さんの授業の中で紹介されていた、小杉武久さんというサウンドアートの作家9の展示を見に行ったことも大きな影響があったと思います。2002年、神奈川県立美術館での個展だったんですが、その展示の中に、小さな電子音が出る、シンプルな電子回路を使ったすごくミニマルな作品がありました。それを見た時に、少なくとも技術的には、まるで電子工作に詳しい小学生が夏休みの宿題に作ったような簡単な回路で出来ていて、10ふと「僕にも作れそうだな」と思ったんですね。

そこから、当時そういう音の出る楽器というかガジェットみたいな物をいくつか作りはじめていました。それを四方さんに授業が終わった後に見せに行ってたんです。そしたら「彫刻学科にいるんじゃなくて、別の学科に行った方がいい」と言われ、情報デザイン学科のメディア芸術コース(旧情報芸術コース)という、主にメディアアートや映像をやっている学科を紹介してくれたんです。この点、ちょっとややこしいんですが、情報デザイン学科の中のメディア芸術コースは、いわゆるデザインをやるコースではなくて完全にアートのコースなんですね。で、当時は、3年生にならないと学科を移動できない制度があったので、2年生の時はまだ彫刻に席を置きつつ、情報デザイン学科の授業に潜っていて、3年生の時に完全に情報デザイン学科情報芸術コースに移りました。

その当時、メディアアートのどんなところにひかれたのですか?また、なぜ彫刻からは気持ちが離れていったのでしょうか?

最初は、彫刻が凄く嫌いという訳でもなくて、平面よりは立体の方が自分の感覚としては合ってる感じがしていたので、彫刻が合うと思っていました。でも、実際の彫刻の授業の中のやりとりでは、コンセプトやテーマがあまり言語化されていなくて、なんかこう長嶋茂雄的な言語感覚というか、身体的な言語感覚でしか話してもらえない感じがあって。11そういう環境の中でずっとやっていくのは中々辛いなと思い始めていました。で、メディア芸術コースの講評会とかを覗いてみたりして、どうやら他の学科ではもっと構造的にコンセプトやテーマを言語化して語る事が出来る場所があるんだなあと感じたのが大きかったですね。

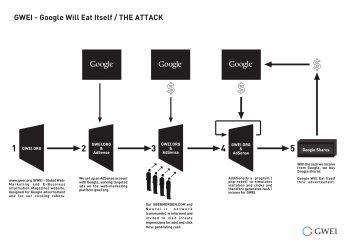

絵画や彫刻作品を制作する時に、モチーフの選別や全体の構成はコンセプトとして語ることができるけど、絵具の色とか絵具の色のコンポジションってあんまり個別に一つ一つコンセプトで説明できないですよね。ある色の隣にこの色を置く理由とか、この形やボリュームである理由ってそこまで言語化できない。全てをコンセプトとして回収できない。一方、コンセプチュアルな現代美術やメディアアートの作品だとプロセスが全部コンセプトで解釈できてしまう場合がある。例えばUBERMORGEN.COM12というグループの『GWEI - GOOGLE WILL EAT ITSELF』という作品では、Googleのテキスト広告を隠してウェブサイトに設置し、それで得た収入で自動的にGoogleの株を買っていくという仕組みになっています。13で、このプロセス自体がそのまま社会批判とかテクノロジー批判としてのコンセプトを実行し、語っているわけですよね。とてもクリアだなと。

で、当時の僕にとってそんなクリアさが新鮮だったし、こうした作品を前提として話ができる場所としてメディア芸術コースがよく見えたんですよね。でも、今になると、別にすべてがコンセプトに回収できないことや、言語が身体的であることについて、そこまで気嫌いすることではないなと思っています。もうそこはあまり区別をしていないですね。コンセプトやプロセスがクリアだからこそ物足りなさを感じることもあるし、実際に僕自身が作家として作品を作っているときに、確かにロジカルにコンセプトを組み立てるようなタイプの作品もあるけど、ほとんど運動神経で作ったみたいな作品を作ってしまう時もある。でも当時は、そういう運動神経みたいなものを受け入れられなかったんだと思います。

大学時代から現在の制作まで、ごく自然につながっていった感じでしたか?

メディア芸術コースでは、久保田晃弘さん14と三上晴子さん15のラボに所属してて、学部では主に久保田さんの授業を受けていました。当時は、池田亮司16やCarsten Nicolai(カールステン・ニコライ)17、Oval(オーバル)18のような、コンピューター、特にラップトップで作り上げた音と映像でライブパフォーマンスをするような電子音楽・エレクトロニカのアーティストが凄くいっぱい出てきて、盛り上がっていた時期でした。1990年台後半から2000年台前半くらいですね。ちょうど、そうしたコンピューターによる音楽の歴史と、新しい動向について考察した「ポスト・テクノ(ロジー)ミュージック」19という本を久保田さんが書かれていたりしました。ラップトップを用いて、そうした新しい電子音楽を制作するアーティストたちには、(特にOvalなど)既存のソフトウェアではなく、Max20のようなプログラミング環境を用いて、独自のソフトウェアを作ることが新しい音楽や映像表現に繋がるんだというような思想があって、そこに強く影響を受けました。授業でも、実際にソフトウェアから制作して、オーディオビジュアルパフォーマンスを行うということをかなりやっていたんですね。その影響から自然にに今の活動の方向、ソフトウェアとか、ヴァーチャルな世界から作るようなアプローチに繋がっていたんだと思います。21

谷口暁彦の手順:まずやる、分析はあとから

現実世界とヴァーチャルの世界が混ざり合っている作品が多くありますが、どんなことがきっかけでこういったテーマで制作するようになったのですか?

油画科に仲の良い友達がいたんですが、彼とある日、「どういう絵を描きたいか」という話をした時に、「予言をしているような絵画」ができたらいいんじゃないかという事を彼は言ってたんですよね。その絵には、黄色いスポーツカーが、あるギャラリーの駐車場に停まっている様子が描かれていて、その絵は実際にそのギャラリーに展示されているわけです。で、お客さんが絵に描かれたものと全く同じ黄色いスポーツカーでそのギャラリーに到着すると、そのお客さんにとってこの絵画が予言として機能するという。そんな話でした。

その話を聞いていたときに、予言として機能する作品なんて、絵画というスタティックなメディアだと難しいと思ったんですね。同時に、おそらくプログラミングや映像を用いることで、そういった予言されたような感覚を、体験として実現できるかもしれないと思いました。そこから考え始めて、大学院2年のときにスーパーマリオというゲームを用いた『jump from』22という作品を作りました。絵画を描いていた友人が言っていた、予言のような話って、絵画を描いている彼が言うから凄くロマンチックな逸話として聞こえるんですが、それを僕がテクノロジーを使って実現すると、身も蓋もなくなっちゃうなとは思います。ロマンチックな部分は消失してしまうんだけども、「やらざるを得ないかな」と思い、やってみた作品ですね。『jump from』という作品で行なっていることは、厳密に言えば時制の操作なんですが、でもこの作品から、そうした作られた世界と現実が混ざるようなアプローチが始まったと思います。

作品のアイデアやテーマはどのようにして思いつくのでしょうか?

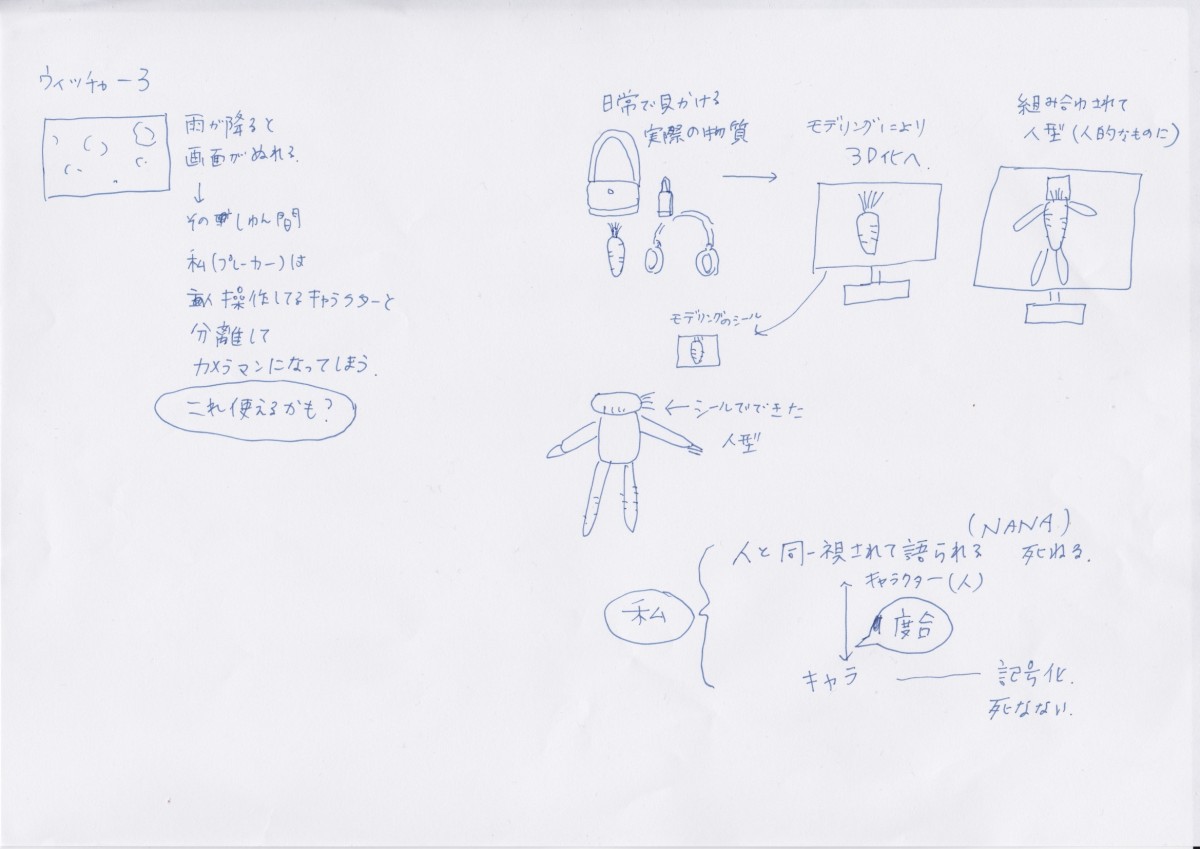

やっぱり実際に作ってみるのが大事だと思っています。『思い過ごすものたち』23といったiPadを使ったいくつかの作品を制作したんですが、その中にiPadの表面に水を流し、文字がタイプされる作品があります。思い返すと、あれはいくら頭の中で考えいても出来なかっただろうなと思います。最初、「iPadを人の手じゃないもので動かせないか?勝手に動いてくれないかな?」と考えて、試行錯誤してたら見つけた方法でした。最初は電気を通す物だったらいけるのかなと思って、コインを乗せたり、釘を置いてみたり、色々試したんですけど、反応しなくて、じゃあ、水ならどうだろうと思い、iPadをサランラップで巻いて、水を掛けたんです。そしたら、画面が動き始めたので、「これ使えるじゃん」というところから始まった作品です。

つまり、最初からコンセプトと目的がそこまで明確にある訳じゃなく、色々試してみて、たまたま出来た物を、良いか悪いかを判断したり、なにかしらの意味が生まれていないかどうか、観察して、使える部分を組み合わせて行く感じでコンセプトや目的が出来上がって、制作が進んで行くところはありますね。なにかをやってみないと、作ってみないと、思考も進まない感じというか。だからさっき言ったような、長嶋茂雄っぽさとか、身体的な言葉の必然性みたいなものもわかると言うか。24

常に作品の意味や機能は更新される可能性もありますし、常に複数の意味や機能、過去や未来も作品にはあらかじめ畳み込まれている

まず作品を制作してから、それがどういった意味を持つのかを分析していくことが多いとおっしゃっていましたが、その手順で作られた作品をいくつか教えていただけますか?

去年の4月に『超・今・ここ』25というこれまでの作品、約10年分を振り返る個展を開催しました。ディスプレイを使った作品が結構あった事に気づいて、そこを軸にしてこの展示を構成し、自分は今までなにをやってきたのかを、振り返って考えようとしたんです。先ほど触れた、『jump from』という作品から始まっているんですが、やはり時制が現実とずれたもの、一種のフィクションが映し出される場所としての「ディスプレイの内側」とその外側にある現実をどのように関係させるかということをずっとやってきたように思います。そうしたことが10年分の作品を並べてみてクリアに理解できたんだと思います。

最初の頃、『置き方』という作品を制作している頃は、iPhoneやiPadがまだ普及していなくて、ディスプレイを動かしたり、斜めに置いたりすることの意味がいまいちまだよくわかっていませんでした。けれど、今はiPhoneやiPadなどの小さなディスプレイをみんなが常時持ち歩いていて、それを使って、インターネットに繋がり、世の中の様々な情報が入って来る。そういう様々な薄い板を通じて社会を見ていたりするわけです。テレビや映画などと違い、常に持ち歩き、手で持ったり、ベッドに放り投げることが出来る一枚の薄い板なんですよね。板として、一時的に入ってくる様々なイメージが物質化、身体化するということが起きているように見える。そうした変化もあって、『思い過ごすものたち』というiPadとiPhoneだけで構成した作品へと繋がっていきました。

作品は、いろいろな意味や機能が集合したようなもので、制作しているときはその一部分しか理解できていないように思います。無意識に判断した部分が後々強い意味を持ち始めたりするので、どうしても後から分析するというようになってしまうし、次に制作された作品との関連性でも意味が変わってきますよね。だから常に作品の意味や機能は更新される可能性もありますし、常に複数の意味や機能、過去や未来も作品にはあらかじめ畳み込まれているとも言える。

自分自身を作品の中に置く

日常生活や身の回りにあるものが色濃く反映された作品が多くありますが、26やはり直感的に制作を行ない、心に浮かんだものはなんでもまずやってみるといったことからそうなっているのでしょうか?

それはあると思いますね。冷蔵庫に残っている食材だけでなんとか適当な料理を作るような(逆に言えば、ほぼ無限のレシピに対して、冷蔵庫に入っている食材は常に残りものでしかない)、そうした有限性を前提とすること、ブリコラージュ的なものへの興味の強さもあるんだと思います。

もう一つ大きいのが、学生のころに見ていた、池田亮司27やカールステン・ニコライ28のライブやインスタレーションでのビジュアルイメージって、そこで想定される鑑賞者像に、あんまりドメスティックな人間像が見出せないんですよね。すごく抽象化されていて、ユニバーサルな「人類」とか「肉体」みたいなイメージしか出てこない。そこが洗練されていて、優れているところでもあるのだけれど、僕は逆のことをしようと思ったんですね。作品があらかじめ想定したり、描こうとする主体として、「もっとドメスティックな人間を描けないかな」と思ってた所があって、ある種、反動的な側面もあるんですけど、わざと日常品を使ったり、ドメスティックな場所や人みたいな物を描いて、作品を作りはじめたところがあります。

あと、先ほど触れていた、「ディスプレイの内側の世界と外側の世界を関係させる」とい問題と繋がる部分もあると思います。『実家3D』29という作品には、普段目にするような日用品が登場します。見慣れたワサビだったり、アマゾンの箱など、そういった日用品が、作品の中の世界と外側の現実の世界に相互に存在していることで、お互いを関係させることができないかと思っていました。記号的な一致や同期を誘うためのものというか。最近の作品で自分が作品に出てくる事については、そうした日用品の存在がそのまま僕自身に置き換わっているということなのかもしれません。

デジタル化されたご自身の姿が作品の中に登場することがありますが、30自分の身体を使ったパフォーマンスへと作品を広げていくことには興味をお持ちですか?

自分の身体だけ使ったパフォーマンスをすることはあんまりないですね。ただ、今の所は、自分の身体をそのまま使うよりも、ライブをするときに僕が画面の中にも、現実にもいるみたいなパフォーマンスを行なっています。そういう風な事態によって生まれる二重性には興味があるので、今のところはそんなに自分の身体だけをメディアとして使うことは意識的にはやっていないですね。

例えば、『私のようなもの / 見ることについて』31はそうした二重性を意識した作品だと思います。2016年にICCでインスタレーションとして展示した作品なんですが、32もともとはゲームのように3Dの僕のアヴァターを操作しながら、その空間の中に配置されたテキストを僕が朗読していくパフォーマンスでした。その際にはもちろんアヴァターと同じ格好をしながら朗読しているわけです。

このアヴァターを作るために、僕の身体を3Dスキャンしたんですけど、33それってもうデータだからいくらでも複製可能ですし、改変可能な状態になっているんですね。なので、誰もがダウンロードして使えるようにする事は一時期考えてはいました。そういった意味での「自分の身体を使ったパフォーマンス、あるいはメディア化する」というのはありえるかもしれません。

見慣れたワサビだったり、アマゾンの箱など、そういった日用品が、作品の中の世界と外側の現実の世界に相互に存在していることで、お互いを関係させることができないかと思っていました

現実社会との関わり

作品を通して社会政治的な問題に取り組むアーティストも多くいますが、そういった取り組みをしていきたいという考えはお持ちですか?

これはこのごろ、自分自身の作品の課題だなと思っていたことです。最近Asian Art Award34という現代美術のアワードに参加したんですが、これまで僕が活動してきた場所とは少しコンテクストが違っていて、そうした中で改めて現実の社会の問題をどう作品と関係させるべきかを考えないといけないなと思っていました。

それと、最近は海外での展示機会が少し増えてきているんですが、海外で目にする作品と、日本でメディアアートと呼ばれる作品では大きく姿勢が異なると感じられることがあります。社会やテクノロジーに対する批評性が海外の作家の作品に感じられることが多いんですが、日本のメディアアート作品で、そこが抜け落ちているように感じられるものが多いんですね。僕自身もそうした「抜け落ちた」作品を作りがちで、直接的に社会やテクノロジー批判をする作品を作れていないし、海外のそうした作家のようにあるべきかも含めて悩ましいところです。

- 多摩美術大学(“多摩美”と略されることも多い)は東京西部に位置する私立の美術、デザインの大学。日本ではトップクラスの美術大学として知られている。卒業生には著名人も多く、三宅一生(ファッションデザイナー)、水野卓史(グラフィックデザイナー)、しりあがり寿(漫画家)などがいる。情報デザイン学科には、メディア芸術コースのほかに情報デザイン学科もある。八王子キャンパスの図書館は世界的に有名な建築家・伊東豊雄の設計。

- インターネットアート(ネットアートともいう)はオンライン上で鑑賞するデジタルアートの形態。ギャラリーや美術館でのフィジカルな体験の代わりに、インターネットアートはオンライン上に作られたスペースで鑑賞者との相互交流を行なう。 ↩

- 日本、英国ともに、12歳男子の平均身長は150センチ~155センチくらい。 ↩

- 『美術手帖』(BTと略されることもある)は1948年創刊の日本の月刊誌。世界の現代美術を扱う。下は、2017年5月号(特集:ミュージシャン・坂本龍一)の表紙。

- 谷口が言っているのは、おそらくこちらリンク先のようなもののこと。 ↩

- 多摩美術大学の彫刻学部の学生の様子はこの動画で少し見ることができる。 ↩

- ICC(NTTインターコミュニケーション・センター)は東京にある文化施設、アートギャラリー。メディアアートを中心に展示されている。1997年にNTT(日本電信電話株式会社)が日本の電話事業100周年を記念して設立。

- 四方幸子。京都府出身。日本の現代美術、メディアアートを専門分野とするキュレーター。都留文科大学英文学科卒業後、雑誌の出版に携わる。ファッションセンター・原宿ビブレ21(現在は閉店)で館内での展示を手がけ、その後、キュレーターとなる。1986年からのデュッセルドルフ滞在を経て、1990年から2001年までは阿部一直とともにキヤノン・アートラボの共同キュレーターをつとめ、デジタルテクノロジーとアートの融合したアート作品をサポートを行なう。森美術館(2002年~2004年)、NTTインターコミュニケーション・センター(2002年~2004年)でキュレーターをつとめたのち、2010年からフリーランスで活動。多摩美術大学、東京造形大学、明治大学、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)で講義を行なっている。また、2014年より毎年開催されているAMIT (Art, Media and I, Tokyo)のディレクターもつとめる。 ↩

- 小杉武久。1938年生まれ。東京都出身。日本の作曲家、演奏家。1960年代に起こった全世界的な芸術運動であるフルクサスに参加。

- 日本とは異なり、ヨーロッパでは新学年が9月に始まり、6月に終わる。そのため、夏の間に宿題があることはほとんどない。 ↩

- 長嶋茂雄。1936年生まれ。元プロ野球選手、プロ野球監督。東京を拠点とするチームである読売ジャイアンツとの長きに渡る関わりで有名。

- UBERMORGEN.COM。1995年にlizvlxとHans Bernhardによって結成される。その作品の多くはデジタルアートとインターネットアート。作品を通して社会政治的な力の現存状態への批判で知られている。『EKMRZ Trlgy』は、オンラインの巨大複合企業を考察する3つの作品をひとつにしたもの。谷口がこのインタビューで話していた『GWEI – Google Will Eat Itself』、『Amazon Noir – The Big Book Crime』、『The Sound of eBay』が含まれる。こういった作品が経済の実態をターゲットとしている一方で、『Vote Auction』(2000)は政治システムを風刺している。『Vote Auction』は2000年のアメリカ合衆国の大統領選の期間中に立ち上げられたウェブサイトで、そのサイトでは、人々は匿名で高額入札者に投票を売ることができた。このウェブサイトはとても有名になり、CNNを含む多くのメディアが報じた。CNNのレポートは下記で見ることができる。 UBERMORGEN.COMはこの作品について、「民主主義と資本主義を近づける」ものだと述べている。2007年には、スイス議会選挙に向けて『WAHLGELD.COM』という同様の作品を発表している。 ↩

- 下図がUBERMORGEN.COMが制作したダイアグラム。『GWEI – Google Will Eat Itself』のメカニズムの概要。

- 久保田晃弘は1998年から多摩美術大学情報デザイン学科メディア芸術コースで教員としてつとめているが、もともとの専門は工学である。

- 三上晴子(1961年~2015年)。日本のメディアアーティスト。ニューヨーク工科大学でコンピューターサイエンスを学び、1995年に卒業。作品は人間の身体と情報社会との関係性を考察したもので、大規模なインタラクティブアートインスタレーションも多い。2012年、『欲望のコード』(2012)で第16回文化庁メディア芸術祭のアート部門優秀賞を受賞。『欲望のコード』は有形である身体とデータとしての身体との境界をあいまいにした作品。2015年、死去。 ↩

- 池田亮司は、パリで活動する日本の電子音楽家、サウンドアーティスト。

- アルヴァ・ノトの活動名でも知られる。作曲家、サウンドアーティスト。1965年、東ドイツ生まれ。音楽を本格的に始める前は建築とランドスケープデザインを学んでいた

- Ovalは、ドイツ出身のMarkus Popp(マーカス・ポップ)、Sebastian Oschatz(セバスチアン・オーシャッツ)、Frank Metzger(フランク・メッツガー)によって、1991年に結成されたエレクトロニックミュージックグループ。

- 2001年12月に出版された『ポスト・テクノ(ロジーミュージック)』では、世界の音楽に科学技術が与える影響とその社会政治的な結果について考察している。

- Maxはプログラミング言語。インタラクティブミュージックパフォーマンスの制作によく使用される。サンフランシスコのソフトウェア企業Cycling '74が20年間に渡って開発、保守していたが、2017年にAbletonが買収した。

- 谷口の『Hyper DJ 3D』(2018)でこのアプローチがよくわかる。下の動画でわかるように、ヴァーチャルな3Dの世界にDJのセットアップが作り出されている。 ↩

- 『jump from』は、テレビゲーム『スーパーマリオブラザーズ』をもとにしたインタラクティブインスタレーション。プレイヤーがゲーム内でジャンプすると、まったく同じ位置で同じようにジャンプしている別のプレイヤーがスクリーンにフラッシュして現れる。谷口はさまざまな場所でマリオをジャンプさせる自身の姿をあらかじめ録画しており、その録画を使って、プレイヤーの決定と過去からきたデータをつなげ、プレイヤーに“あらかじめわかっていた”予言のように感じさせることができるのだという。 ↩

- 『思い過ごすものたち』は、谷口がここで話している作品に加えて、さらにふたつの作品を含むシリーズ。下記はその動画。このシリーズでは、iPadとそのほかのものとの間の相互作用をあいまいにすることで、見る人の知覚や認識に若干の混乱を起こそうとしている。 ↩

- 長嶋茂雄については11番の註参照。 ↩

- 2017年4月に東京のCALM & PUNK GALLERYで開催された『超・今・ここ』の概要は下の動画で見ることができる。 ↩

- アートと日常生活を混ぜ合わせたパターンを表していると言える谷口の作品のひとつに『スキンケア』(2015)がある。メッシュモデルとテクスチャという2種類のデータで3Dオブジェクトが制作されている。メッシュモデルは3Dオブジェクトの形状となるもの。その形がどのように見えるかという質感はテクスチャによって補完される。『スキンケア』では、これらふたつのデータポイントを使って実験的なことを行なっている。 ↩

- 池田亮司については16番の註参照。 ↩

- カールステン・ニコライについては17番の註参照。 ↩

- 『実家3D』はオーディオビジュアルパフォーマンス。この作品に登場するどの日用品にもサウンドファイルがついており、それが想像上の家の中で集められる。 ↩

- Seoul Mediacity Biennaleで展示された『The Big Browser 3D』(2016)が良い例である。ユーザーが谷口のアバターを操作してインターネットを見て回るというインタラクティブ作品となっている。 ↩

- 2016年3月に谷口が行なった『私のようなもの / 見ることについて』(2016)のパフォーマンスは下記の動画で見ることができる。英語字幕つき。 ↩

- ICCについては7番の註参照。 ↩

- 3Dスキャンについては、2012年にTumblrページのアップデートで使用されている。そこでは日用品の3Dスキャンをアップロードされている。3Dスキャンは読み込みに時間がかかるので、少し待たなければならない。 ↩

- Asian Art Awardは、日本国内だけでなく、アジア全体からコンテンポラリーアートの受賞作品を選出するために、2017年に創設された。

This interview was posted on 17 June 2018 and was originally conducted in Japanese.

Interview (Us Blah) & Footnotes (Me Blah):

Tsukasa Tanimoto

Copy-editing (English):

Kate Reiners

Translation (English to Japanese):

Chocolat Heartnight

んoon - Freeway

Holly Herndon - Chorus

んoon - Lobby feat. valknee

Cumhur Jay - On & On

谷口は自宅で私たちの質問に答えてくれた。

『jump from』(2007)

『The Big Browser 3D』(2016)

『置き方』(2008)

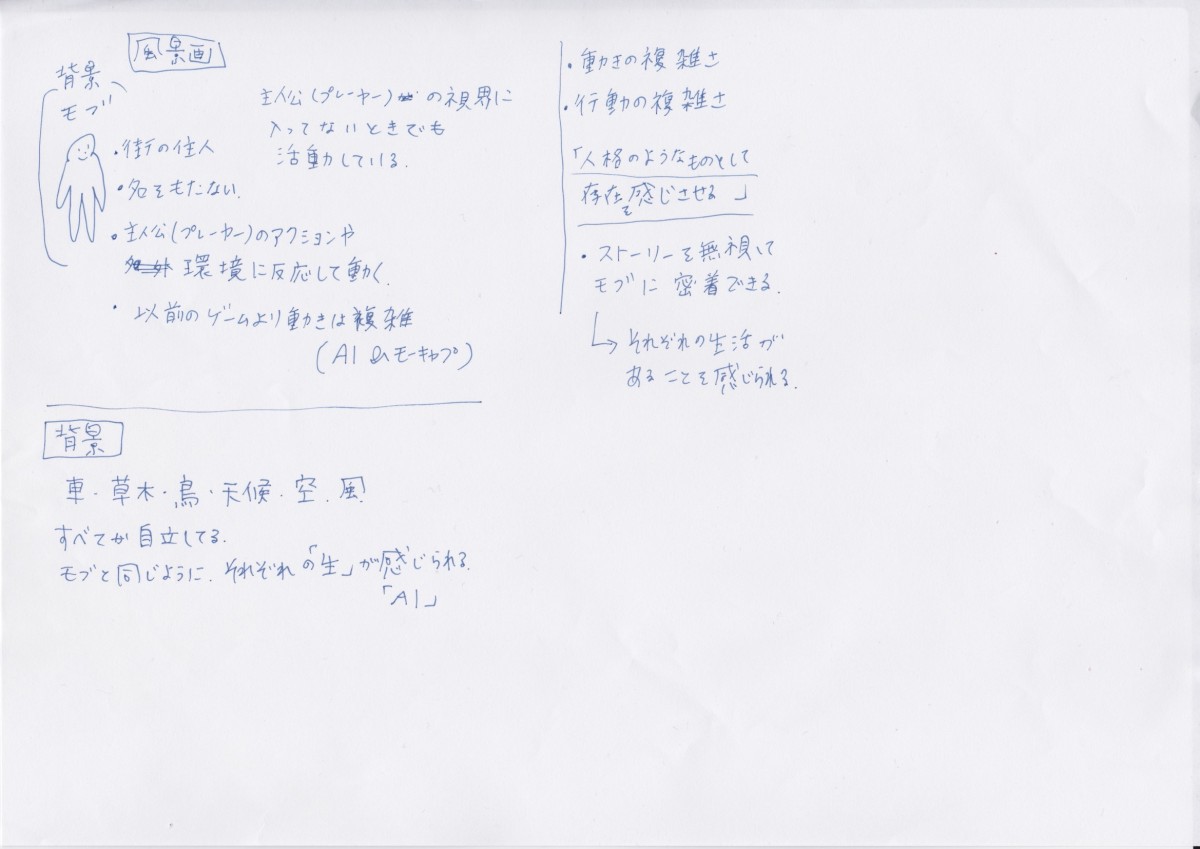

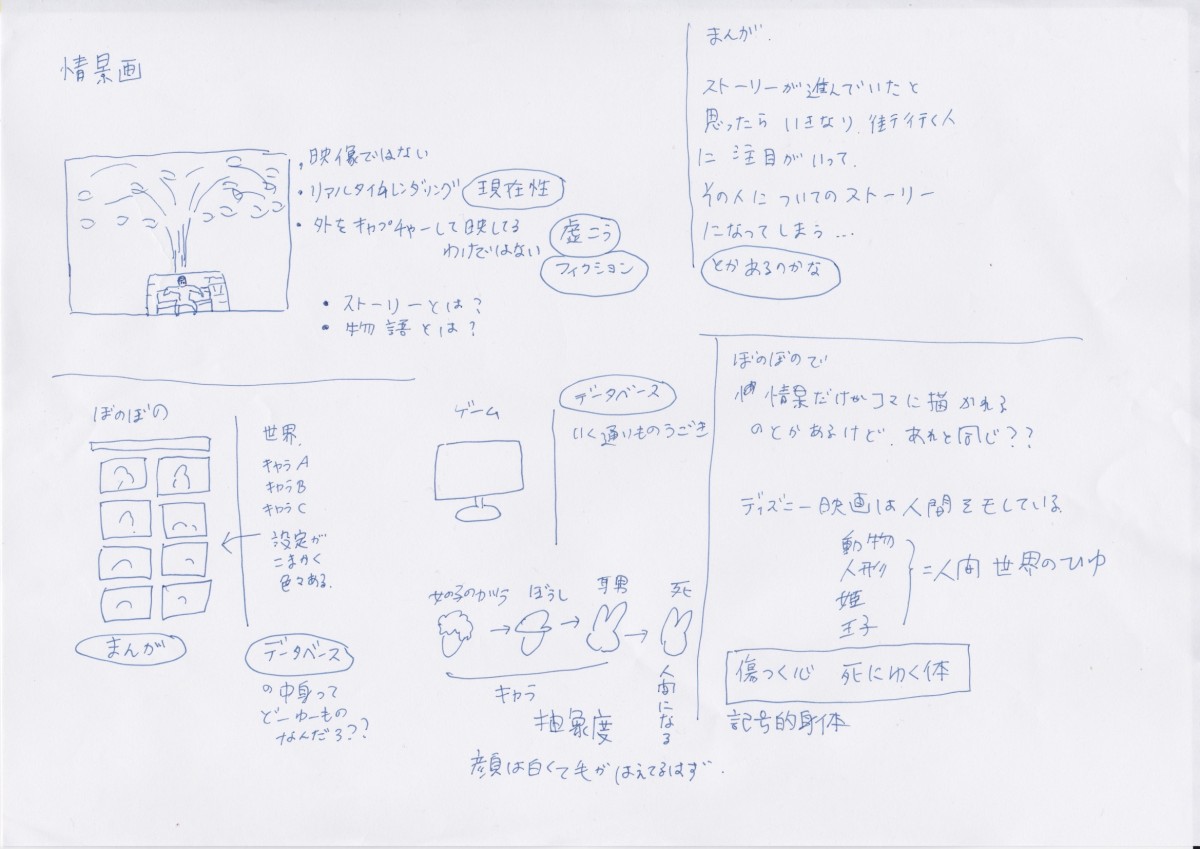

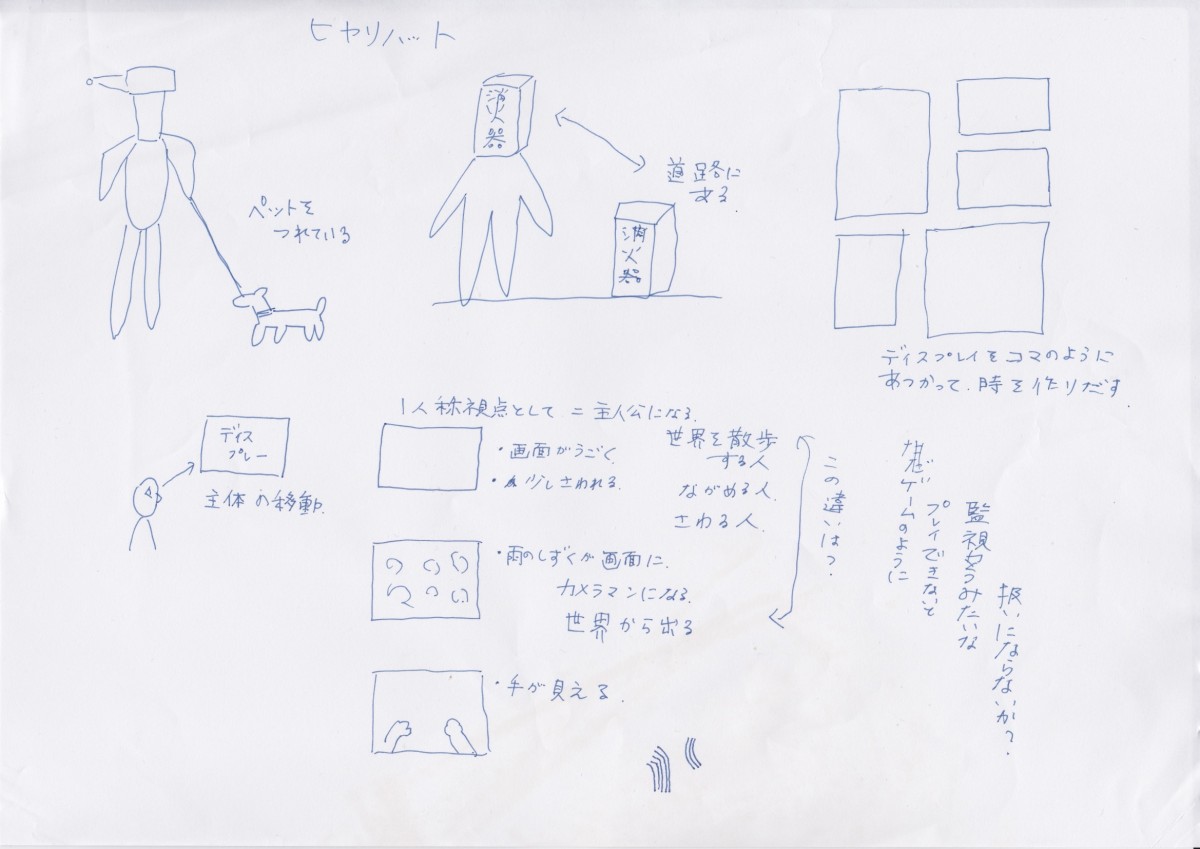

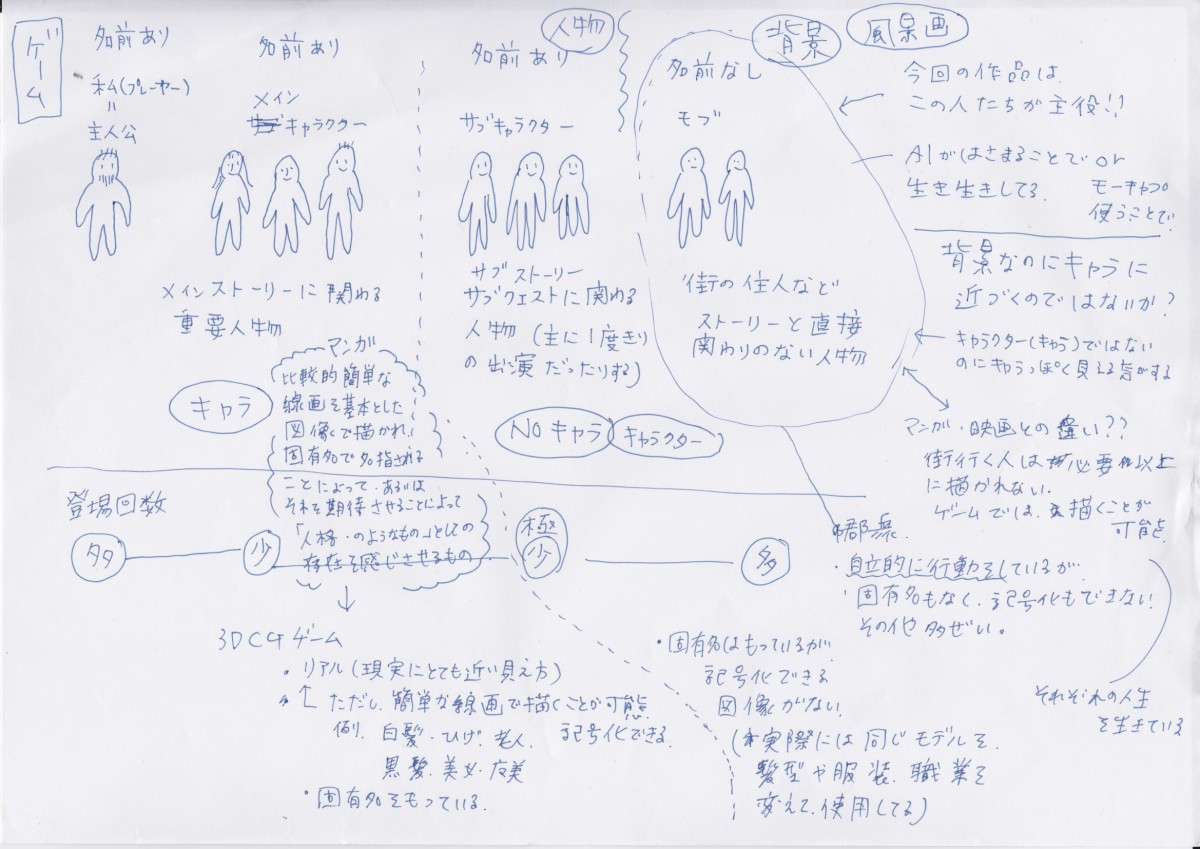

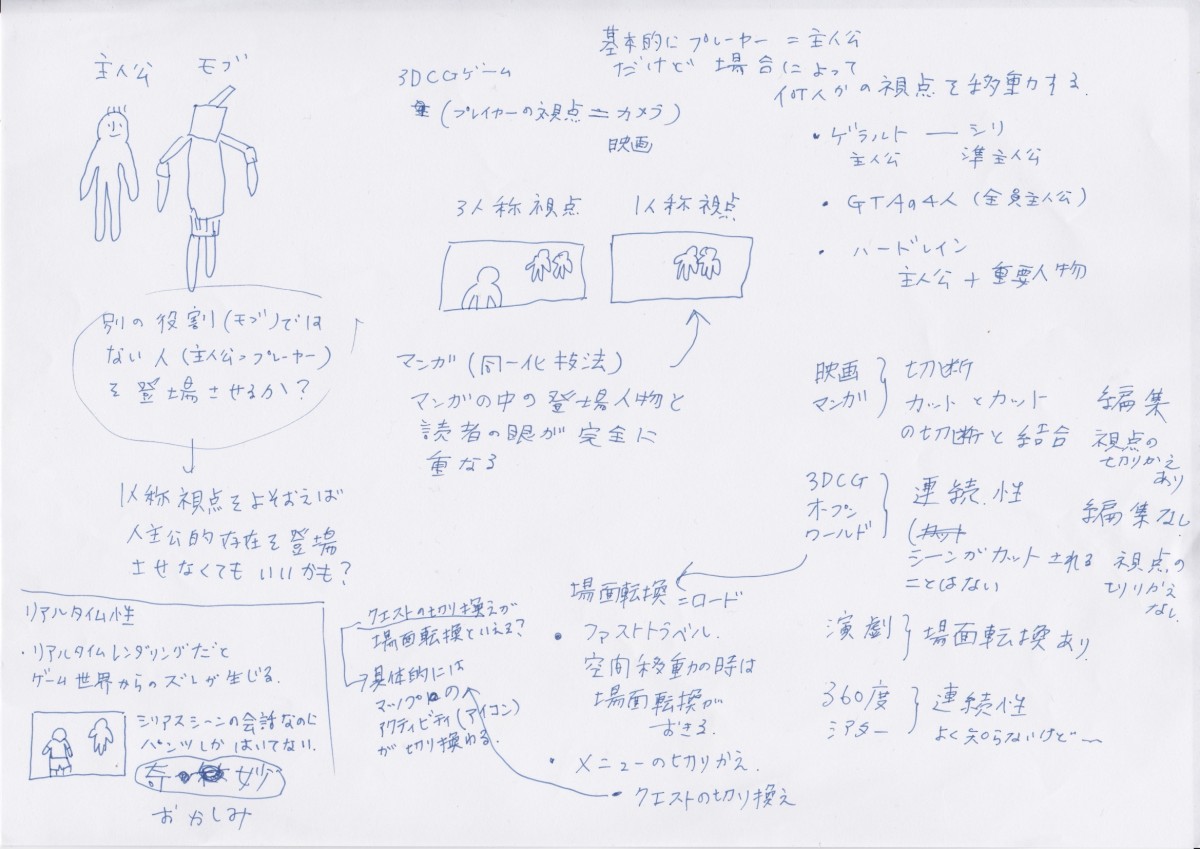

practice for in-game photography / virtual photography

『何も起きない #3』(2017)

谷口の妻による『何も起きない』の初期スケッチ。